Oneirogeni ubulawu: le piante del sogno africane

Per i Bantu del Sud (Nguni, Sotho-Tswana, Venda, Tsonga) il sogno è un ponte che collega i vivi con gli antenati ed è uno strumento integrato nelle pratiche curative tradizionali: quelli gradevoli sono connessi con gli avi, mentre gli incubi vengono inviati dai nemici.

Col nome ubulawu o izilawu si identifica un gruppo di droghe psicotrope, per lo più radici, e in alcuni casi cortecce e fusti, utilizzate in Sudafrica proprio come oneirogeni, ovvero stimolare e modulare l’attività onirica.

In queste società ci sono due guaritori distinti, l’erborista e il divinatore, entrambi conoscono queste preparazioni vegetali sebbene il secondo ne abbia una conoscenza particolarmente approfondita.

Gli iniziati alla divinazione devono infatti sottoporsi ad una dieta con le piante ubulawu e a delle pratiche volte a guarirli da una condizione chiamata dai locali intwaso e caratterizzata da diversi disturbi ed una notevole attività onirica.

Vengono bevute sotto forma di infuso freddo fino ad indurre il vomito per “purificare” il soggetto e favorire effetti oneirogeni. Grazie agli ingredienti ricchi di saponine, come la nota radice di Silene capensis, la mescolazione vigorosa del preparato genera una schiuma con cui si lava l’iniziato (altro simbolo della purificazione interiore) che in un secondo momento la consumerà per i suoi effetti oneirogeni.

Se il preparato non genera della schiuma è segno che non fosse il momento adatto per il rituale o che manchi l’approvazione degli antenati.

La composizione degli oneirogeni ubulawu varia molto in base alla tribù, al guaritore ed allo scopo specifico, l’antropologa sudafricana Joan Broster riporta quella di un divinatore, Nombuso, che includeva Rubia petiolaris, Silene capensis, Hippobromus pauciflorus e Dianthus mooiensis. Ma ce ne sono molte altre.

L’etnobotanico francese Jean-Francois Sobiecki, la principale fonte su cui si basa quest’articolo [1] e uno dei principali studiosi della cultura ubulawu, scrive che queste piante possono avere tutte un loro effetto psicotropo.

Tuttavia alcuni degli ingredienti potrebbero essere semplici emetici o avere un valore puramente simbolico e rituale. Vediamo quel poco che sappiamo ad oggi sulla farmacologia e la chimica di queste specie.

Dianthus spp.

Il Dianthus mooiensis è una pianta da fiore indigena dell’Alto Veld in Sudafrica, come molte altre Caryophyllaceae anche questa specie ha un buon contenuto di saponine. Infatti ad eSwatini è stata usata per la produzione del sapone reale.

La radice viene venduta nei mercati di Johannesburg come portafortuna. Gli uomini di medicina la usano come emetico e per i suoi effetti oneirogeni. L’infuso viene indicato contro i problemi del petto e le coliche severe, localmente viene applicata per lenire le ferite. Inoltre viene inalata come snuff per migliorare “l’intuizione” ed “aprire la mente a nuove idee”.

La radice di D. albens, un’altra specie sudafricana, viene anch’essa consumata sotto forma d’infuso durante l’iniziazione dei divinatori per i suoi effetti oneirogeni legati agli spiriti ancestrali o agli animali guida (isilo).

Quella di D. crenatus viene assunta come emetico per potenziare la loro visione e le capacità divinatorie [2].

Non ci sono dati chimici o farmacologici che suggeriscano possa avere potenzialità psicotrope.

JMK – Own work CC BY-SA 3.0

Hippobromus pauciflorus

L’Hippobromus pauciflorus è un piccolo albero semi-deciduo che cresce in Sud Africa, eSwatini e la parte più a sud del Mozambico. Appartiene alla famiglia delle Sapindaceae come le famose noci del sapone (Sapindus saponaria e mukorossi) ed è ricco di saponine. La resina presente in tutte le parti della pianta è altamente infiammabile ed aromatica, Hippobromus in Greco antico significa infatti “odore di urina di cavallo”.

Le foglie vengono impiegate nel Capo Orientale per il trattamento di malaria, dissenteria, diarrea, disturbi psichiatrici e malattie del bestiame. Il succo viene spremuto direttamente negli occhi contro la congiuntivite [3]. Viene menzionato anche come rimedio per influenza, raffreddore, mal di denti, disturbi del sangue, della vescica ed epatici [4].

Gli Zulu preparano degli amuleti d’amore con la radice, la consumano anche contro dissenteria, diarrea, mal di testa e crisi isteriche. I divinatori la usano per entrare in trance, indurre il vomito e provocare effetti oneirogeni. La corteccia in polvere viene utilizzata insieme ad altre piante nella preparazione degli oneirogeni ubulawu [2]. La pianta è ricca di saponine e viene usata anche per detergere il corpo e trattare le irritazioni delle pelle [5].

Il fogliame ha dimostrato effetti antiossidanti, antibatterici, antimicotici, antinfiammatori, antipiretici ed analgesici che si ipotizza siano mediati da un meccanismo centrale (supportando un eventuale effetto psicotropo) [6], anche corteccia e radice hanno mostrato una buona attività su batteri e funghi [7].

Paul venter – Own work CC BY-SA 3.0

Rubia spp.

La Rubia petiolaris è un camefita (un arbusto nano) della famiglia delle Rubiaceae che cresce nei deserti e nelle aree aride della provincie del Capo, Stato libero, KwaZulu-Natal e Lesotho

Nelle provincia del Capo Orientale la foglia della pianta viene utilizzata sotto forma di tisana per curare la tubercolosi [8].

Gli Xhosa usano la radice insieme ad altre piante per indurre effetti oneirogeni e comunicare con gli antenati. Anche la Rubia cordifolia, una specie asiatica naturalizzata in Africa (Sudan, Somalia, sud dell’Angola, Mozambico e Sud Africa), viene menzionata, sebbene non se ne specifica la parte, come decotto in grado di facilitare la divinazione con le ossa rituali, oltre che come analgesico e colorante [2].

Le specie più nota è la Rubia tinctorum da cui si estrae l’alizarina, un antraquinone rosso che prima dell’avvento dei sostituti sintetici aveva un alto valore di mercato e viene ancora ricercato oggi da pittori ed artisti. Questo pigmento è presente anche in R. petiolaris e cordifolia insieme a rubiadina, xantopurina (altri antraquinoni dal colore rosso) e alla munjistina (che ha una tonalità rosso-arancione) [9].

L’alizarina viene usata come colorante per la quantificazione delle mineralizzazione degli osteoblasti, inoltre ha mostrato potenzialità antitumorali, antiossidanti ed antinfiammatorie [10].

Della rubiadina sono note le proprietà anticancro, osteotrofiche, antinfiammatorie, antidiabetiche, epatoprotettive, neuroprotettive, antiossidanti, antimalariche, antifungine, antimicrobiche ed antivirali [11].

La xantopurpurina è invece un purgane [12].

Il fitocomplesso della R. cordifolia è più noto ma anche qui non ci sono composti che potrebbero suggerire effetti psicotropi, d’altronde viene usata nella Medicina Tradizionale Tibetana per il trattamento dei disturbi del sangue senza menzione di un eventuale azione centrale.

Nicola van Berkel – Own work CC-BY-SA-4.0

Adenopodia spicata

L’Adenopodia spicata è un cespuglio sempreverde della famiglia delle Fabaceae che cresce nelle foreste che vanno dal Capo Orientale fino a Limpopo. E’ state descritta inizialmente dal botanico tedesco E. Meyer come una Mimosa, poi trasferita al genere Entada, infine inserita nel genere Adenopodia insieme ad altre specie che avevano caratteristiche morfologiche diverse dalle altre Entada.

Gli Zulu fanno un decotto con la corteccia per trattare la pressione alta e i raffreddori [13]. La radice viene usata durante l’iniziazione dei guaritori in Sud Africa, i divinatori la consumano sotto forma di infuso per i suoi effetti oneirogeni. Viene anche indicata nel trattamento di un particolare malore psico-spirituale, lo “spirito” [2].

I fitocostituenti principali della pianta sono saponine, ha dimostrato una potente azione ipotensiva nei test in vitro mediata dall’inibizione dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) [14].

Molte piante vicine, come Entada, Piptadenia o anche Anadenanthera spp. hanno tutte un alto potenziale psicotropo, ma dalle analisi è emersa solo la presenza di saponine e flavonoidi senza menzione dei caratteristici alcaloidi triptamminici e betacarbolinici comuni nella altre specie.

SAplants – Own work CC BY-SA 4.0

Argylobium tomentosum

L’Argyrolobium tomentosum è un cespuglio sempreverde che cresce nella parte meridionale dell’Africa ed in alcuni paesi dell’Africa orientale. I fiori gialli diventano arancioni e poi rossi col passare degli anni.

L’infuso di radice viene consumato dai divinatori come emetico e per acuire la “visione interiore”, che potrebbe riferirsi a potenziali effetti oneirogeni [2].

Il principale alcaloide delle pianta è l’anagrina, una tossina che agisce come agonista dei recettori muscarinici e nicotinici [15]. Ha una documentata azione teratogena dovuta alla depressione dei movimenti del feto che mantiene una posizione anomala durante la crescita.

I sintomi d’intossicazione nel bestiame comprendono stimolazione nervosa, perdita della coordinazione, crampi, dispnea e morte per arresto respiratorio. E’ possibile che abbia un certo potenziale allucinogeno come altri alcaloidi che mimano l’acetilcolina.

SAplants – Own work CC BY-SA 4.0

Boscia albitrunca

La Boscia albitrunca è un piccolo albero sempreverde sudafricano della famiglia del cappero.

La corteccia viene consumata sotto forma di schiuma, come altri oneirogeni ricchi di saponine, per “vedere le cose” e permettere agli antenati di parlare attraverso l’intossicato, suggerendo potenziali effetti oneirogeni [2]. Localmente si applica contro i morsi di serpente. La radice viene anch’essa impiegata per scopi medici e magici, viene considerata un rimedio nei mal di testa, ipertensione, dolori muscolari, infezioni respiratorie. Con le foglie i locali trattano sifilide, costipazione e diarrea, con l’uso esterno problemi oculari e della pelle.

Diverse parti della pianta sono considerate utili per fermare le crisi epilettiche.

Proprio quest’ultima menzione potrebbe supportare le proprietà psicotrope ipotizzate da Sobiecki, ma non ci sono dati farmacologici o chimici in letteratura scientifica. Sono note solo le sue proprietà antibatteriche ed antifungine [16].

JMK – Own work CC BY-SA 4.0

Brachylena discolor

La Brachylaena discolor è un albero cespuglioso sempreverde che cresce nella zona che va dal Capo Orientale al Mozambico.

La radice viene consumata dai divinatori in Sudafrica sotto forma di infuso per comunicare con gli spiriti ancestrali e, come molti altri oneirogeni, anche come rimedio per l’isteria [2]. Gli Zulu fanno dei clisteri con l’infuso della radice per fermare l’emorragia allo stomaco, con le foglie curano parassiti intestinali e dolore al petto. Sono state usate dagli Africani e dai coloni europei per trattare febbre, disturbi renali e diabete.

Anche in questo caso non abbiamo dati chimici o farmacologici sulla radice, il fogliame è stato studiato meglio ma non risultano proprietà psicotrope [17].

Turraea floribunda

La Turraea floribunda è un piccolo albero della famiglia delle Meliaceae che cresce nel Capo Orientale, eSwatini e KwaZulu-Natal. Sviluppa dei fiori di colore verde-giallino molto aromatici soprattutto di notte.

Un preparato a base di corteccia e radice viene impiegato dai guaritori della parte più a Sud dell’Africa per combattere reumatismi, infiammazioni articolari, idropsia e disturbi cardiaci. Viene utilizzata anche per prevenire gli incubi. I divinatori consumano la corteccia e la radice come emetico per entrare nello “stato neurotico” necessario alle danze divinatorie [2].

La pianta è nota per la sua alta tossicità, una specie vicina, T. robusta, ha provocato diverse morti nel bestiame. Altre Turraea spp. si sono dimostrate epato e citotossiche [18].

Non si conosce il fitocomplesso nè il meccanismo tossicologico, dalla corteccia del fusto e della radice sono stati isoltati diversi limonoidi simili a quelli del neem (Azadirachta indica, un’altra meliacea) potenzialmente utili in agricoltura come antiparassitari [19].

JMK – Own work CC BY-SA 3.0

Canthium ciliatum

Le radici di Canthium ciliatum, un altro alberello sudafricano, vengono usate come sostituto della Turraea floribunda con le stesse applicazioni in divinazione. In questo caso non abbiamo nessuna informazione chimica o farmacologica [2].

SAplants – Own work CC BY-SA 4.0

Chamaecrista mimosoides

Chamaecrista mimosoides è un camefita che cresce in Africa, Sud-est asiatico e Nord dell’Australia.

L’infuso a base di radice viene assunto da Zulu e Xhosa per i suoi effetti oneirogeni. I Kung boscimani pare lo usino per entrare in trance, i divinatori ne fanno un emetico per incontrare in sogno gli antenati [2].

Il fitocomplesso della pianta comprende saponine, glicosidi cardiaci, tannini, flavonoidi, terpenoidi, cardenolidi ed antraquinoni. L’estratto etanolico ottenuto dalla pianta intera si è mostrato relativemente sicuro nei test tossicologici (LD50 >5000 mg/kg). Ha dimostrato proprietà anticonvulsivanti sulle cavie animali mediate da un’attività simil-benzodiazepinica che potrebbe inibire il legame della stricnina con il recettore della glicina o potenziare quello del GABA e della glicina [20].

Ciò lascia ipotizzare un eventuale effetto depressivo sul sistema nervoso centrale e supporta le tradizionali applicazioni in medicina e divinazione.

Vinayaraj – Own work CC BY-SA 3.0

Galium spp.

Il Galium capense è una pianta da fiore endemica del Sudafrica.

Viene usata come infuso ubulawu per curare l’iniziato alla divinazione dallo “malattia dello spirito” (intwaso) ed indurre effetti oneirogeni. Un’altra specie vicina, G. mucroniferum var. drageanum, viene decotta e bevuta dai divinatori per consentirgli di leggere le ossa divinatorie [2].

Non ci sono dati chimici o farmacologici su queste due specie, ma il più noto G. verum contiene oli essenziali, polisaccaridi, acidi idrossicinnamici, flavonoidi, polifenoli ed iridoidi. Si ipotizza siano quest’ultimi e il flavone ispidulina, che si lega al recettore delle benzodiazepine, a determinare l’effetto sedativo della pianta che ha una lunga tradizione come blando calmante nervoso [21].

SAplants – Own work CC BY-SA 4.0

Helinus integrifolius

Helinus integrifolius è un liana che cresce nelle zone desertiche in Africa meridionale ed orientale.

I divinatori ne fanno un infuso che viene consumato dagli iniziati per potenziare la memoria e la capacità d’osservazione. Viene anche combinato con le specie Dianthus per comunicare con gli spiriti ancenstrali, un probabile riferimento ad effetti oneirogeni. Nella medicina Zulu viene indicato come un rimedio per l’isteria.

Le radici vengono pestate in acqua fredda ottenendo un sapone per lavare il corpo e i vestiti, vengono usate anche a scopo rituale per portare fortuna.

Le foglie sono risultate ricche di saponine, un estratto esanico ha inibito l’emissione di gas dei ruminanti migliorando la digeribilità del mangime alla dose più alta [22].

Non ci sono dati che supportano un eventuale effetto psicotropo.

JMK – Own work CC BY-SA 4.0

Hyparrhenia filipendula

L’Hyparrhenia filipendula è una pianta erbacea perenne invasiva che cresce nelle zone semiaride di Africa, Papuasia e Australia ed è stata introdotta anche in Sri Lanka, Sud-est asiatico ed Indonesia. Viene usata come foraggio per il bestiame.

L’infuso di radice viene usato dai divinatori in Zimbabwe per “svegliare” gli spiriti, riferendosi probabilmente a potenziali effetti oneirogeni [2].

Non ci sono dati chimici o farmacologici su questa specie.

Harry Rose – https://www.flickr.com/photos/73840284@N04/7174552211/in/photostream/

CC BY 2.0

Maesa lanceolata

La Maesa lanceolata è un albero che cresce in Africa meridionale, tropicale e penisola arabica.

Viene usato insieme ad altre piante come preparato ubulawu per indurre effetti oneirogeni e facilitare la comunicazione con gli spiriti ancenstrali. La corteccia viene usata come stimolante dai Masai, il fogliame come antimalatico.

Il fitocomplesso comprende saponine triterpeniche, alcaloidi, fenoli, terpenoidi, antraquinoni e tannini. Dal frutto è stata isolata la mesanina, un composto in grado di evocare una reazione di difesa dell’ospite aspecifica proteggendo le cavie da un infezione di Escherichia coli potenziamente letale [23]. Il fogliame ha dimostrato efficaci proprietà antimalariche, antivirali, antibatteriche, antifungine, citotossiche, emolitiche e cardiostimolanti [24]. Sulla radice non ci sono dati farmacologici.

JMK – Own work CC BY-SA 3.0

Phyllanthus reticulatus

Il Phyllanthus reticulatus è un cespuglio della famiglia dell’Euphorbiaceae nativo dell’Asia ma molto diffuso in Africa meridionale e tropicale. I fiori hanno una fragranza molto caratteristiche, gli steli pelosi tendono a diventare glabri con il passare del tempo.

In Zambia è stato usato come rimedio per l’anemia e l’emoraggia intestinale, le radici ed il frutto invece come veleno incapacitante e per trattare asma e disturbi infiammatori. Le foglie vengono polverizzate ed applicate su piaghe, bruciature ed ulcere genitali, internamente vengono consumate contro la diarrea. La corteccia è impiegata diuretico.

La corteccia di radice viene usata come infuso emetico per “nascondere i segreti” rivelati ai divinatori oltre che come bagno cerimoniale, mischiata ad altri ingredienti come Balanites maughami viene preparata sotto forma di schiuma ubulawu per migliorare la visione ed indurre effetti oneirogeni.

La pianta contiene tannini, terpenoidi, flavonoidi, camposti fenolici e steroidi e ha dimostrato buone potenzialità come agente antinfiammatorio, antidiabetico, antivirale, antibatterico, antiparassitario, antitumorale ed epatoprotettivo [25]. Non ci sono menzioni di eventuali proprietà psicotrope ma in specie vicina, Phyllantus niruri, sono stati identificati DOM (2,5-dimetossi-4-metilanfetamina), fenitilamina, e derivati potenzialmente in grado di esprimere un effetto psichedelico [26].

Indonesiagood – Own work CC BY-SA 4.0

Pittosporum viridiflorum

Il Pittosporum viridiflorum è un albero che cresce in Africa subsahariana, Arabia ed India.

Viene usato in Africa nel trattamento di febbre, malaria, tosse, perdita della libido, debolezza, stordimento, cancro, pressione alta, amenorrea, gastrite, indigestione, costipazione, ulcere, dissenteria, parassiti intestinali, disturbi renali, malattie sessualmente trasmissibili, . In Portogallo la pianta intera pestata e ridotta in poltiglia viene applicata su muscoli, tendini e legamenti danneggiati per incoraggiarne la guarigione. L’infuso di radice viene consumato per migliorare l’accuratezza della divinazione. Il decotto viene indicato come sedativo ed analgesico, la corteccia viene considerata tossica assunta in eccesso [2].

Sono note le sue proprietà antimicrobiche, antidiarroiche, antimalariche, antiossidanti, antitumorali ed acaricide, ma non c’è niente su un ipotetica azione centrale [27].

Forest & Kim Starr CC BY 3.0

Psoralea pinnata

La Psoralea pinnata è un piccolo alberello sempreverde originario del Sud Africa ma diffuso anche in altri paesi come Australia o Nuova Zelanda

Le radici vengono infuse a freddo insieme a quelle di Helinus integrifolius per ottenere un preparato ubulawu emetico da usare durante l’iniziazione dei divinatori [2]. L’infuso viene consumato contro l’isteria. La radice è stata commercializzata anche nel mondo occidentale come un sostituto della più nota kanna (Sceletium tortuosum), ma al momento non ho avuto modo di testare queste affermazioni e potrebbe essere il solito marketing disonesto.

Non ci sono studi su questa specie, ma un estratto di frutto di Psoralea corylifolia ha inibito potentemente la ricaptazione della dopamina e della noradrenalina. Testato sui topi ha indotto un’effetto stimolante a lungo termine che ha fatto pensare ai ricercatori ad eventuali applicazioni nel campo della dipendenza da cocaina [28].

Flickr-User SuperFantastic / Bruce – https://www.flickr.com/photos/superfantastic/157534675/ CC BY 2.0

Rhoicissus tridentata

Rhoicissus tridentata è una pianta cespugliosa rampicante rampicante della famiglia delle Vitaceae che cresce nella parte Sud dell’Africa fino all’equatore ed nel Medio Oriente. In estate produce delle bacche edibili simili a quelle della vite comune. E’ una specie polimorfica ed la sua sistemazione tassonomica è stata più volte revisionata.

Delle parti non specificate vengono usate dai divinatori insieme a Myosotis afropalustris come preparato ubulawu per l’iniziazione dei novizi e l’induzione di effetti oneirogeni. I Balobedu lo impiegano contro l’epilessia e i Masai come stimolante nervoso [2]. I Venda consumano la corteccia di radice in polvere con il mabundu, una bevanda tradizionale ottenuta dalla fermentazione di mais, miglio e sorgo, per combattere la disfunzione erettile. Gli Zulu lo considerano un rimedio per i disturbi epatici [29].

Nel suo fitocomplesso sono stati rilevati alcaloidi, flavonoidi, proantiocianidine, acidi organici, saponine e tannini [30]. Non ci sono dati chimici o farmacologici che supportino eventuali proprietà psicotrope al momento.

JMK – Own work CC BY-SA 3.0

Sclerocarya birrea

La Sclerocarya birrea, comunemente nota come marula, è un albero delle Anacardiacee che cresce nell’Africa subsahariana e la cui diffusione si ipotizza sia dovuta in parte alle migrazioni dei bantu.

I semi sono ricchi di grassi e proteine e vengono usati per produrre un olio pregiato, i frutti si mangiano freschi o vengono spremuti. Ci fanno anche un infuso che serve come insetticida e analgesico per i morsi di scorpione e serpente. La corteccia viene indicata nella medicina locale come un rimedio per malaria ed indigestione.

La radice vine infusa insieme ai ramoscelli di Loranthus per svegliare gli spiriti nella pratiche di divinazione in Zimbabwe, possibile riferimento ad effetti oneirogeni [2].

Non sono segnalati impieghi etnobotanici né dati chimico/tossicologici che supportino eventuali proprietà psicotrope.

JMK – Own work CC BY-SA 3.0

Silene sp.

Diverse specie sudafricane del genere Silene sono ricche di saponine triterpeniche e vengono dai divinatori per i loro effetti oneirogeni. Con la radice di S. bellidioides fanno un infuso emetico che permette di vedere in sogno gli antenati. S. pilosellifolia viene usata come preparato ubulawu durante l’iniziazione ed induce dei sogni connessi con gli spiriti ancestrali. S. undulata syn. capensis è la più nota di queste specie ed è stata commercializzata anche nel mondo occidentale come oneirogeno. Viene usata anche nella medicina locale contro febbre e delirio [2].

Non c’è ricerca scientifica su questa specie, non conosciamo ancora bene il fitocomplesso nè il meccanismo farmacologico. E’ stata depositata però una patente per un potenziale uso nel trattamento dei sintomi d’astinenza da nicotina.

Si basa soltanto sul report di un soggetto che dice di aver tratto grande beneficio dalla masticazione di un pezzo di radice nei momenti di craving. Il soggetto afferna inoltre che la radice ha anche dissuaso i suoi conoscenti dal consumo di alcolici, la sola offerta di una birra avrebbe evocato in loro della nausea [31].

Manton Hirst, un antropologo sudafricano, consumò 200-250mg di radice in polvere riportando dopo una ventina di minuti effetti visivi simili ai riflessi della luce sull’acqua di un fiume. Il giorno successivo si svegliò di colpo dopo una nottata di sogni vividi e profetici che suggerivano importanti effetti oneirogeni [32].

Più recentemente l’autore e chimico italiano Gianluca Toro ha condotto una serie di test .

Riportò un leggero aumento dell’immaginario mentale con 60mg di polvere assunta prima di dormire. Con 100mg notò piccoli cambiamenti nella percezione della luce dopo 15m dall’assunzione. Con 200mg queste alterazioni visive diventarono più marcate, non riporta però un effetti oneirogeni significativi [33].

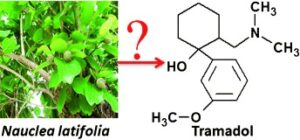

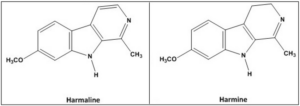

Una ricerca recente suggerisce la possibilità che nella radice siano presenti composti MAO-inibitori (norarmano, armalolo, armalina, armina) e persino ibogaina, un composto che fino ad oggi era stato rilevato solo nella famiglia delle Apocynaceae. Si tratta però di uno studio preliminare in cui sono stati impiegati spettri da database e software automatici, non un confronto autentico con dei campioni reali, l’identificazione in questo caso è del tutto ipotetica. La famiglia delle Caryophyllaceae manca degli enzimi necessari per la biosintesi degli alcaloidi armalinici: triptofano decarbossilasi (TDC) e monoamino ossidasi (MAO). Per l’ibogaina ne servono anche degli altri. Già i risultati ottenuti col docking molecolare, un’altra tecnica poco affidabile, dovrebbero lasciare scettico un eventuale lettore: l’ibogaina non ha un affinità significativa per il 5-HT2A al contrario dell’LSD che ha un altissima affinità per questo recettore.

Nonostante il risultato inedito la pubblicazione non ha ricevuto nessun interesse e al momento ci sono ancora 0 citazioni [34] a parte qualche imprecisa menzione da social in cui si afferma che il mistero del Silene capensis sia ormai risolto. In attesa di analisi chimiche più precise resta più affidabile l’evidenza accumulatasi negli anni fra gli psiconauti che non comprende nella stragrande maggioranza effetti psicotropi percebibili compatibili con quantità rilevanti di composti psicoattivi come armina, armalina ed ibogaina.

In base alla mia esperienza e quella di molti altri, agisce soltanto durante il sonno e non induce nessun tipo di alterazione sensoriale durante la veglia. I dosaggi superiori a 2g di radice, comunque a mio avviso inefficaci per un effetto psicotropo anche blando, sono pesantemente lassativi ed emetici. Gli estratti sono quasi sempre inattivi o anche pericolosi, considerando il costo della radice spesso i produttori impiegano spesso altri ingredienti., poi senza neanche sapere cosa si va ad estrarre ha davvero poco senso.

Synaptolepis spp.

Il nome Synpatolepis deriva dal greco συνάπτω, unito insieme, e λεπίς, brattea, riferendosi al capolino caratteristico di queste piante. Il genere comprende 5 specie: 4 diffuse in Africa e 1 in Madagascar.

Un sistema di radici largo e ramificato permette loro di sopravvivere agli incendi che possono anche incoraggiare la ricrescita stagionale.

Uno studio del 2006 aveva analizzato i campioni provenienti dal Mozambico, precedetemente identificati come Synaptolepis kirkii, dimostrando che appartenessero in realtà alla specie S. oliveriana.

Anche in Sud Africa le piante erano state classificate erroneamente, si è visto che l’habitat del kirkii fosse limitato all’Africa orientale. Cresce nei boschi di miombo (Brachystegia sp.) e nella foresta pluviale lungo le coste Kenya, Somalia e Tanzani compresa l’isola di Zanzibar [35].

La maggior parte della radice sul mercato quindi è molto probabilmente oliveriana identificato erroneamente..

Gli stessi Xhosa, la tribù più nota legata alla tradizione ubulawu, vivono nel Capo Orientale in Sudafrica ed utilizzano le piante locali di S. oliveriana, non il kirkii. Ciò suggerisce che sia la prima la specie più utilizzata per i suoi effetti oneirogeni.

Il nostro fornitore è localizzato proprio in questa regione, ma ho lasciato comunque il nome kirkii dato che non ho modo nè competenze per verificare conclusivamente la specie.

L’alto sfruttamento per l’esportazione delle radici e i cambiamenti nell’habitat naturale hanno causato il declino delle popolazioni in Sud Africa del 30%, per questo il Synaptolepis oliveriana è stato inserito nella Red list come Near Threatened (NT). S. kirkii, meno sfruttato commercialmente, è archiviato come Least Concern (LC).

In Africa orientale il decotto di radici di S. kirkii viene impiegato come rimedio per epilessia, ansia o il morso dei serpenti [36].

In Zimbabwe bevono l’infuso come purgante utile contro i parassiti intestinali [37]. Nella regione più ad Est della Tanzania le radici vengono polverizzate e consumate sotto forma di te come afrodisiaco [38].

Nel Kisarawi vengono decorticate e macinate insieme ai semi di ricino quindi bollite in acqua, ne assumono un quarto di tazza due volte al giorno contro le infezioni fungine della pelle [39].

In Kenia vengono masticate per curare il morso dei serpenti [40].

Tra i Karanga in Africa orientale i divinatori utilizzano l’infuso di radice come emetico e detergente per il corpo per vedere “in senso metafisico”. Viene indicato anche a scopo medicinale nel trattamento di isteria ed epilessia [41].

Il fitocomplesso è ricco di terpenoidi tra cui kirkinina, fattore synaptolepis K7, excecariotossina, yuanuadina, 5β-idrossiresiniferonolo-6α, esteri diterpenici dafnanici e 1α-alchildafnanici

Un estratto diclorometanico a base di radici di Synaptolepis kirkii ha mostrato una potente attività neurotrofica nei test sulle culture cellulari. Da questo preparato è stata isolata la kirkinina, un ortoestere dafnanico, che ha promosso la sopravvivenza neuronale in maniera concentrazione-dipendente con una potenza comparabile al fattore di crescita nervoso (NGF). La potenza e la struttura la distinguono dagli altri composti con proprietà NGF-simili precedentemente noti. Si ipotizza agisca attraverso l’attivazione della proteina chinasi C (PCK) [42].

Un altro composto strutturalmente molto simile, il fattore synaptolepis K7 ha dimostrato effetti analoghi potenziando l’espressione dei marker della differenziazione neuronale e la fosforilazione della proteina ERK. Questo secondo meccanismo è mediato da nuove isoforme di PCK che vengono traslocate nella regione perinucleare [43].

Nel fitocomplesso della radice sono presenti anche excoecariatossina, yuanhuadina, 12β-acetossihuratossina dotate di proprietà nootropiche ridotte rispetto ai primi due diterpeni [44].

Inoltre ci sono dati a supporto delle sue potenzialità antinfiammatorie, antinangiogeniche, antitumorali ed antivirali. La pianta è altamente irritante per lo stomaco ed induce potenti effetti emetici già sui 2g di radice: 17 composti isolati hanno mostrato un di agire come irritanti locali con un potenza (I24) che va da 0.05 a 670 nmole-1. 12 di questi hanno anche superato il controllo, simplexina, come promotori tumorali sulla pelle dei topi [45].

Questo dovrebbe spingere alla cautela quando si utilizza questa pianta.

Tuttavia bisogna considerare che gli estratti concentrati e, ancora di più, i fitocostituenti isolati sono molto diversi dal rizoma grezzo o dal decotto tradizionale che si utilizzano a scopo medicinale ed oneirogeno in Africa. Non a caso questi composti erano presenti in concentrazioni inferiori all’1% nell’estratto originale preparato con l’acetato di etile che è già un solvente forte.

In ogni caso le proprietà irritanti spiegano la potente azione emetica della pianta già sui 2-3grammi di rizoma secco, per questo i dosaggi oneirogeni sono solitamente inferiori ad 1g.

La maggior parte dei resoconti riportano che come il Silene capensis anche questa pianta non ha un azione centrale evidente, agisce soltanto durante il sonno. Le due droghe sono molto simili come applicazioni ed effetti oneirogeni.

Oltre alle schiume e agli oneirogeni ubulawu ci sono molte altre piante utilizzate durante la divinazione: snuff come la radice di Alepidea amatymbica, incensi a base di Nicotiana o impepho (Helichrysum spp.), allucinogeni come il Boophane disticha, o anche soltanto simboli, ingredienti per i bagni cerimoniali e per lavare le ossa divinatorie, etc. Per una lista completa si veda [2].

9)Westendorf, J. “Anthranoid Derivatives—Rubia Species.” Adverse Effects of Herbal Drugs 2. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993.

12)Leffmann, Henry. “An introduction to chemical pharmacology. Pharmacodynamics in relation to chemistry: By Hugh McGuigan, Ph. D., MD, University of Illinois. vii+ 407 pages and index, small 8vo. Philadelphia, P. Blakiston’s Son and Co. (1921): 563-564.

18)Neuwinger, Hans Dieter. African ethnobotany: poisons and drugs: chemistry, pharmacology, toxicology. Crc Press, 1996.

23)Galiwango, Julius. Some pharmacological effects of the leaf extracts of vernonia lasiopus and maesa lanceolata: plants traditionally used to treat common ailments in humans in East Africa. Diss. Makerere University, 2009.

33)Toro, Gianluca, and Benjamin Thomas. Drugs of the dreaming: Oneirogens: Salvia divinorum and other dream-enhancing plants. Simon and Schuster, 2007.

36)Kokwaro, J. O. “Medicinal plants of East Africa. East African Literature Bureau, Nairobi.” Korea 243251 (1976).

38)Hutchings, Anne. Zulu medicinal plants: An inventory. University of Natal press, 1996.

QUEST’ARTICOLO HA CARATTERE PURAMENTE EDUCATIVO E NON VUOLE INCORAGGIARE IL CONSUMO PIANTE ONEIROGENE O DI ALTRO TIPO.